Essay

이슈에 관한 다양한 오피니언을 엿봅니다

비애티튜드에 ‘현대미술 설명서’를 연재하는 박재용 작가의 2023년 첫 번째 글이 도착했습니다. 이번 주제는 패션과 뮤지엄입니다. 박물관의 유물로 존재하던 의복이 개념을 입기 시작하면서 미술관에서 맥락을 가진 예술로 재생성되는 현상에 대해 고찰합니다. 사람이 입는 기능성, 개념과 메시지를 담은 작품 사이에서 엣지있는 균형을 잡으며 현대 사회로 돌격하는 패션의 단면을 다양한 예를 통해 설명하니, 이번 아티클을 놓치지 마세요!

«La Maison Martin Margiela (9/4/1612)» 전시 전경. 출처: Museum Boijmans Van Beuningen, 1997

1997년 6월, 네덜란드 로테르담의 보이만스 판뵈닝언 뮤지엄(Museum Boijmans Van Beuningen). 박물관이자 미술관인 이곳의 ‘글라스 파빌리온’ 야외에 18개의 거대한 상자가 등장했다. 상자마다 두꺼운 목재로 프레임을 짜고 투명 비닐을 두른 뒤 박스 테이프로 밀봉했는데, 내부에는 하얀 옷을 입은 마네킹이 하나씩 들어 있었다. 도합 18벌의 옷을 입은 18개의 마네킹. 이는 벨기에 출신의 패션 디자이너 마르탱 마르지엘라Martin Margiela가 1988년 시작한 브랜드, 메종 마르탱 마르지엘라의 지난 9년간 벌인 모든 컬렉션을 상징했다.

마르지엘라는 세계적인 럭셔리 패션 하우스인 에르메스의 크리에이티브 디렉터로 임명된 지 2개월 후인 6월 11일부터 8월 17일까지 보이만스 판뵈닝언 뮤지엄에서 최초의 회고전인 «La Maison Martin Margiela (9/4/1612)» 을 열었다. 알쏭달쏭한 숫자가 상징하는 것은 무엇일까. 9, 4, 1612는 각각 메종 마르탱 마르지엘라가 지나온 햇수, 박테리아를 배양한 일수, 그리고 전시를 지속하는 시간을 상징했다. 근데 갑자기 ‘박테리아’라니? 마르지엘라는 미생물학자 아트 판에헤라트Ad Van Egeraat 박사와 협업해 모든 의상에 각기 다른 미생물종을 삽입했다. 밀봉한 투명 비닐 박스에서 세상 밖으로 나온 옷들은 전시가 열리는 1612시간 동안 천천히 부패했다. 멀쩡한 옷을 썩히다니! 심지어 박테리아의 반응 속도를 올리기 위해 뮤지엄 내 전시장이 아니라 야외에 의상을 설치했다. 예정됐던 두어 달이 끝날 즈음, 18벌의 옷은 알아보기 어려울 정도로 부패했다. 갖가지 미생물로 지금까지 자기가 만들어온 컬렉션을 썩히는 건 과연 무슨 의미였을까?

한 가지는 확실했다. 미생물의 놀이터가 되어 곰팡이 덩어리로 변하는 옷들은 아주 짧은 순간―길어야 수십 분―지속하는 패션쇼에서 볼 수 없는 시간의 흐름을 관찰할 기회를 안겨주었다. 아름다움을 결과물로 삼는 게 아니라 아름다움에서 파괴로 향하는, 그야말로 ‘반(反) 패션(anti-fashion)적 순간’이었달까. 그런데 과연 이를 두고 미술 혹은 예술이라고 말할 수 있을까?

위 질문은 패션과 미술을 동시에 생각할 때 항상 따라온다. 궁금하다면 잠시 구글 검색엔진을 켜고 ‘패션은 ㅇ’까지 한 번 입력해보길 권한다. 그리고 여기에 대해서는 대체로 패션이 미술이나 예술로서 충분한 가치가 있는지 증명하거나 설명하려 애쓰는 갖가지 답변이 존재한다. 예컨대 예술(art)의 어원이 고대 그리스 시대에 ‘기술’을 뜻하는 ‘테크네techne’였으며, 따라서 패션도 과거에는 기술의 하나였지만 지금은 예술이라는 식의 궁색한 설명 말이다. 그런데 패션이 미술이나 예술인지 따져 묻는 게 중요한 일일까? 혹시 우리가 던져야 하는 질문의 결을 바꿀 필요가 있지 않을까? 예를 들어, 미술관에서 보여주면…패션이 ‘미술’이 되는 걸까? 아니면 미술관에서 보여줘야 할 ‘패션’이라는 게 따로 있는 걸까?

(참고로 마르탱 마르지엘라는 이후 2003년까지 에르메스의 크리에이티브 디렉터로 일했고, 예술가의 꿈을 좇아 2008년 패션계에서 전격 은퇴했다. 그가 이끌던 브랜드는 2009년 메종 마르지엘라로 스리슬쩍 이름을 바꿔 오늘날까지 이어지고 있다. ‘예술가’ 마르지엘라에 대해 궁금하다면 작년 크리스마스이브에 시작해 오는 3월 26일까지 롯데뮤지엄에서 열리는 전시를 참고하길 바란다.)

2000년 봄 어느 날 영국 런던의 무용 공연장 새들러스 웰스 극장(Sadler’s Wells Theatre). 보통 무용수가 채우던 무대에 이날 하루만큼은 런웨이에서 마주할 수 있는 모델이 등장했다. 키프로스 태생의 영국 패션 디자이너 후세인 샬라얀Hussein Chalayan이 2000 F/W 컬렉션 ‘After Words’를 열었기 때문이다. 여기서 그는 단순한 옷이 아니라 ‘사물-의복’을 선보였다. 보스니아에서 일어난 전쟁의 참상과 영토 분쟁으로 얼룩진 키프로스에서 보낸 어린 시절에서 영감받은 컬렉션은 삶의 터전을 두고 어쩔 수 없이 떠나야만 했던 수많은 사람을 생각하며 만들어졌다. 옷이 사물이 되고, 사물이 옷으로 바뀌는 순간 관객들은 일제히 기립 박수로 갈채를 보냈다. 아래 동영상에서 이 역사적인 순간을 확인해보자. 컬렉션의 하이라이트인 14분 28초에 좌표를 찍어두었고, 17분 30초 역시 놓치지 말아야 한다.

후세인 샬라얀의 2000 F/W 컬렉션 ‘After Words’

샬라얀이 선보인 사물-의복은 이후 별도의 영상으로 기록되어 독자적인 작품이 되었고, 패션을 다루는 전시뿐 아니라 이주와 정체성을 다루는 여러 (미술관) 전시에 소환되며 다양한 사람에게 소개되었다. 런웨이와 무대를 넘어 지속적으로 미술 전시에 참여하던 그는 2005년 베네치아 비엔날레 튀르키예관에서 ‹Absent Presence›란 영상을 선보이기에 이른다.

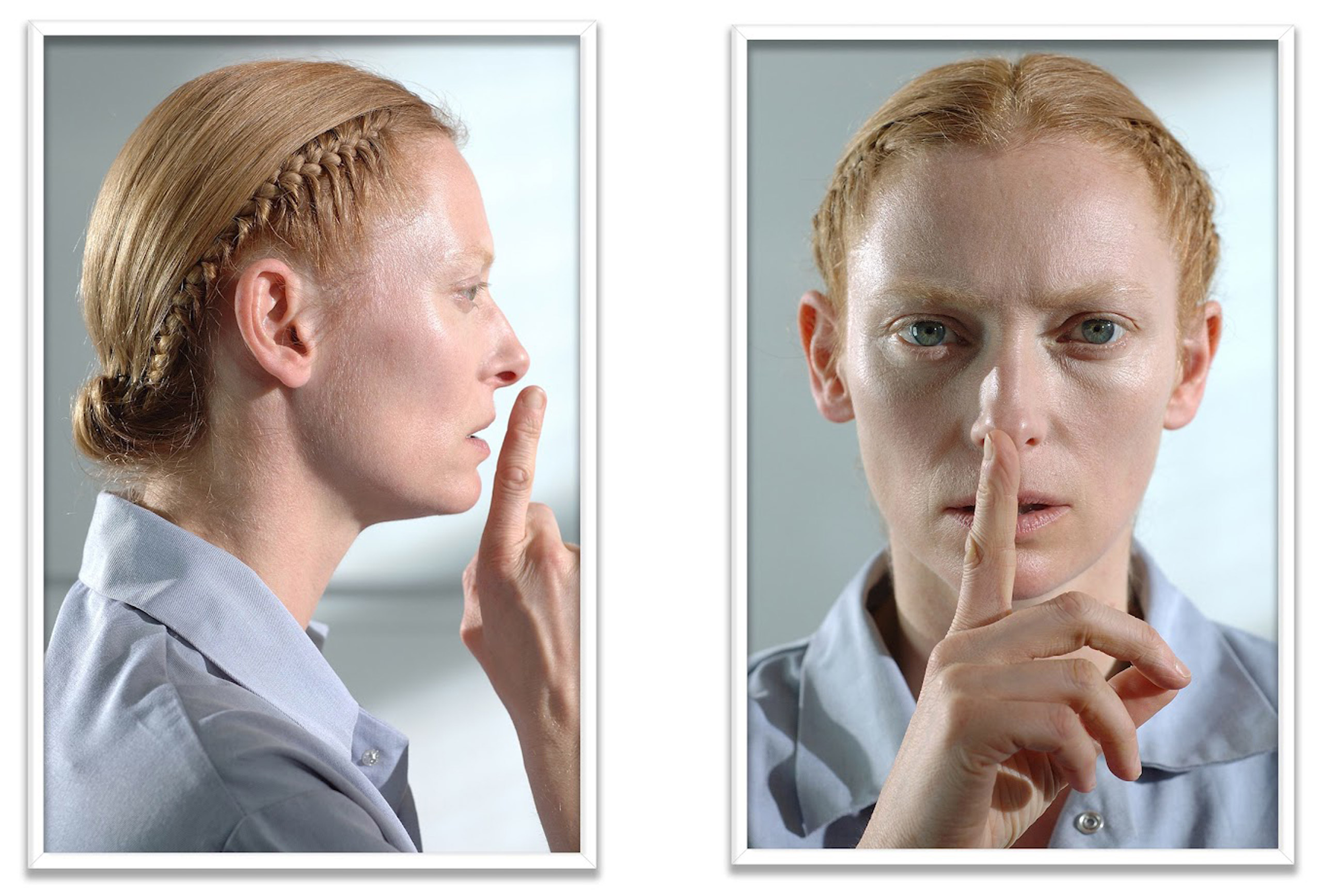

할리우드 배우 틸다 스윈튼이 퍼포머로 등장한 ‹Absent Presence› (2005)

그나저나, 패션은 언제부터, 어떻게 미술관으로 들어간 걸까? 사실, 미술관 아닌 박물관에서 패션 아이템을 소장품으로 수집한 역사는 짧지 않다. 우리보다 먼저 박물관의 역사를 쌓은 유럽의 주요 뮤지엄은 중세 시대 너머까지 거슬러 올라가는 방대한 패션 컬렉션을 자랑한다. 왕족 및 고관대작이 입었던 옷부터 일꾼의 옷까지, 의복은 특정 사회의 문화를 담은 살아있는 유물이기 때문이다. (한국에서도―비록 규모는 크지 않지만―국립중앙박물관과 국립민속박물관에서 의복을 일부 소장하고 있다. 특히 국립민속박물관은 디자이너 앙드레 김의 셔츠와 드레스, 손수건을 소장품으로 보관 중이다)

앙드레 김의 셔츠. 국립민속박물관 소장

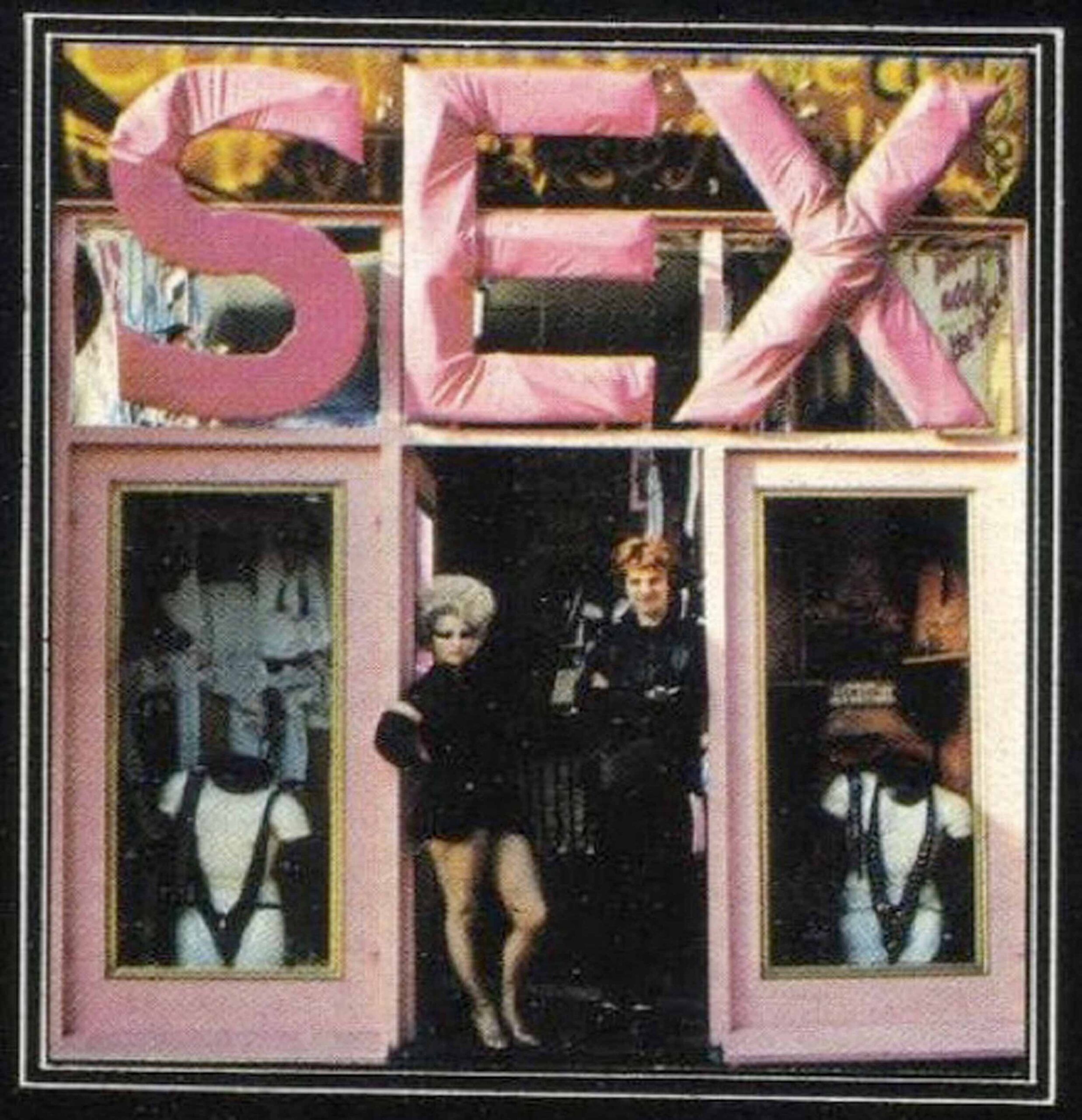

비비안 웨스트우드(1941~2022)와 말콤 맥라렌(1946~2010)이 1974~76년 운영한 부티크 숍 ‘SEX’. ‘사무실에서 입을 수 있는 라텍스 옷(rubberwear for the office)’을 표방했다.

그런데 20세기 중반을 넘어가면서부터 문제가 생겼다. 두 차례의 세계 대전이 끝나고 ‘패션’의 성격이 급격하게 변했기 때문이다. 의복은 대량 생산품으로 바뀌었고, 패션은 더 이상 주어진 상황에 맞춰 정해진 대로 입는 물건으로만 남지 않았다. 사람들은 자기 취향과 정체성에 따라 의복을 입기 시작했다. 때로는 몸에 걸친 옷이 강력한 정치적 의사 표현 도구로 작용하기도 했다.

패션과 의복을 둘러싼 제도 역시 변화를 겪었다. 20세기 후반에는 패션을 전문적으로 다루는 뮤지엄(박물관)이 설립되기 시작했고, 문화를 다루는 다양한 이론의 득세에 맞춰 패션 이론 역시 학문의 한 분과로 떠올랐다. 구조주의 철학자이자 비평가인 롤랑 바르트Roland Barthes는 1967년 『패션의 체계(Système de la mode)』를 통해 일찍이 기호학의 관점으로 패션을 해석하기도 했다. (이 책을 쓴 해가 그의 저작 중 널리 알려진 『저자의 죽음(La mort de l’auteur)』의 저술 연도와 같다는 점은 매우 흥미롭다)

롤랑 바르트가 쓴 『패션의 체계』

심지어 패션마저 기능적인 의복을 만드는 것을 넘어 좀 더 이론적이고 개념적인 모습을 보이기 시작했다. 앞서 소개한 마르지엘라가 선보인 것 역시 그런 종류의 패션이었다. 형태가 기능을 따르는 기능적 패션이 아니라, 하나의 관념을 설정한 뒤 이를 표현하는 패션이랄까? 마르셀 뒤샹과 친구들이 개념주의 미술로 현대 미술에 되돌릴 수 없는 변화를 준 것처럼, 20세기 후반의 패션도 다시는 과거로 돌아갈 수 없는 변화를 겪었다.

예컨대 1981년 파리 컬렉션에 데뷔한 ‘꼼데가르송COMME des GARÇONS’의 가와쿠보 레이(川久保玲)와 ‘요지 야마모토Yohji Yamamoto’의 야마모토 요지(山本耀司)는 전통 서양 복식에 일본적인 방식을 뒤섞거나 기묘한 형태를 추구하며 ‘개념주의적’ 디자인을 선보였다. 울퉁불퉁 튀어나오고, 비대칭이 특징인 그들의 패션은 ‘그냥’ 아니면 ‘예뻐서’가 아니라 ‘다 이유가 있는’ 결과였다. 추상적인 형태를 마냥 늘어놓은 느낌의 추상미술이 아무런 형태를 그린 게 아니라 전통적인 회화 기법에 대한 이해에서 출발한 것과 마찬가지였다.

그러니 이제 패션은 수집한 유물을 타임라인에 따라 배치하는 전통적인 뮤지엄(박물관) 전시가 아니라, 적극적으로 의미를 부여하고 해석하는 미술관(뮤지엄) 전시에 더 어울리게 되었다. 패션 역시 런웨이와 컬렉션을 벗어나고 싶은 게 분명했다. 고급 맞춤복을 의미하는 ‘오트 쿠튀르Haute couture’나 기성복을 말하는 ‘프레타 포르테Prêt-à-porter’가 여전히 돈으로 사고파는 상품이라는 점에는 변함이 없지만, 우리는 이제 몸에 걸치는 물건으로서의 의복을 넘어 ‘개념’을 입게 되었으니까.

시카코 현대미술관에서 열린 «Figures of Speech» 전시 전경

20세기 후반에서 몇십 년의 시간을 훌쩍 건너뛴 지난 2019년. 시카고 현대미술관(Museum of Contemporary Art Chicago)은 패션 브랜드 ‘오프화이트Off-White’의 창립자이자 당시 루이 비통의 남성복 부분 아티스틱 디렉터를 맡고 있던 디자이너 버질 아블로Virgil Abloh(1980~2021)의 대규모 ‘개인전’인 «Figures of Speech»를 열었다. 런던의 빅토리아 앤 앨버트 뮤지엄이나 뉴욕의 메트로폴리탄 뮤지엄처럼 박물관 성격이 강한 뮤지엄이 아니라 그야말로 현대미술관에서 열린 이 전시는 버질 아블로라는 디자이너가 적을 둔 여러 브랜드의 패션 아이템을 박물관처럼 늘어놓기보다, 마치 한 명의 작가가 평생에 걸쳐 쌓은 작업 세계를 보여주는 형식으로 구성했다.

전시에서 중시한 건 아블로가 만든 물건보다 그가 펼쳐온 ‘개념’이었다. 예컨대 뒤샹이 변기에 서명을 더해 ‘작품’으로 격상시켰듯, 아블로는 재고 처리를 위해 헐값에 팔던 폴로 랄프 로렌의 셔츠를 사들인 뒤 등판에 실크스크린으로 로고를 찍어 자신의 브랜드 ‘파이렉스 비전Pyrex Vision’의 제품으로 재탄생시켰다. 전시장에는 그렇게 만든 파이렉스 비전의 옷을 비롯해 아블로가 다양한 브랜드를 통해 내보인 결과물이 패션 아이템이라는 틀에 구애받지 않고 놓였다. (심지어 아블로가 만든 조각상과 간판까지 전시했다) 관객 입장에서는 버질 아블로라는 디자이너가 어떤 생각으로 디자인 작업에 임하는지 살펴볼 기회가 주어진 셈이었다.

그런데… 그건 미술 혹은 예술이었을까? 앞에서 미리 말했다시피, 이런 질문은 마치 취업 면접에서 던지는 함정과도 다를 바 없다. 질문에 제대로 답하려 애쓸수록, 우리는 미술관에서 보이는 패션에 대해 정말로 생각해야 할 점을 놓치게 된다. 오히려 우리가 던져야 할 질문은 이런 것이다. “(이러이러한) 패션이 왜 (이러이러한) 미술관으로 온 걸까?” 여기서부터 출발한다면 패션이 미술이나 예술인지 증명하는데 기운을 빼지 않아도 되고, ‘컬래버레이션’이라는 이름으로 일어나는 수많은 활동에도 시선을 빼앗기지 않을 수 있으며, 미술관보다는 박물관에 어울리는 패션 전시를 미술로 오해하는 일도 줄일 수 있다. 사실, 패션쇼가 벌어지는 런웨이나 브랜드의 플래그십 스토어, 의복을 소장한 박물관이 아니라 반드시 ‘미술관’에서 진행해야 할 패션 전시를 접하는 기회는 정말 드문 일이기도 하다. 2023년을 맞이하는 ‘현대미술 설명서’를 작성하며, 머지않은 미래에 지금까지 들어보지 못한 생소하고 또렷한 생각 아래 미술관으로 간 패션을 서울/한국에서 만나볼 수 있길 기대해 본다.

참고

1. 오늘의 ‘현대미술 설명서’에서 다룬 것과 별개로, 패션과 미술은 1990년대의 풍요와 2000년대의 금융위기를 겪으며 작업 조건이 급변했다. 여기에 대해서는 이 기간 동안 패션계와 창조산업에서 ‘일’의 조건이 어떻게 변했고, 여기에 따라 패션(사업)과 미술(예술)의 경계를 넘는 방법을 펼친 디자이너와 팀을 소개하는 책 『패션워크: 1993-2018 25년의 패션 예술』(다다 서비스, 2022)을 참조하면 좋을 것이다. (필자가 번역과 편집에 힘을 보탠 책이기도 하다!)

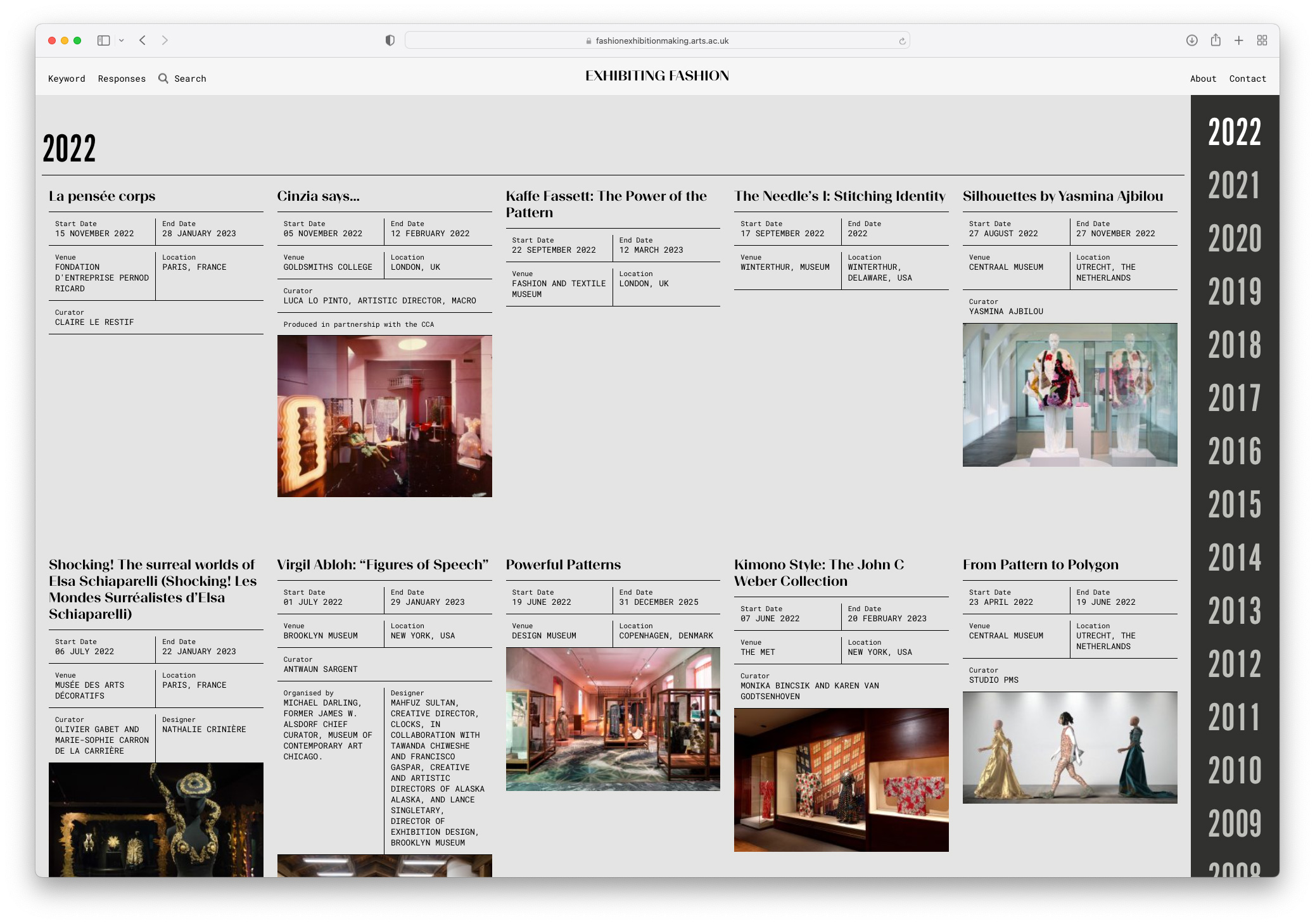

2. 런던 예술대학교 패션 큐레이션 센터에서 만든 ‘Exhibiting Fashion’ 아카이브 웹사이트는 1946년부터 지금까지 전 세계에서 열린 많은 패션 전시에 관한 목록을 연도별로 제공한다. 거의 대부분의 전시가 미술관보다는 박물관을 위한 것이지만, 잠시 시간을 들여 살펴볼 가치가 충분하다. https://fashionexhibitionmaking.arts.ac.uk/archive/

Artist

박재용(@publicly.jaeyong)은 현대미술서가 서울리딩룸(@seoulreadingroom)의 장서광이자, 뉴오피스(@new0ffice)에서 일한다. 큐레이터이자 통번역가, 연구자, 교육자이며, 허영균과 함께 NHRB(@NHRB.space)의 공동 아트디렉터를 맡고 있다.