Essay

이슈에 관한 다양한 오피니언을 엿봅니다

‘편집으로 창작하기‘를 연재하는 최혜진 작가의 일곱 번째 에세이가 도착했습니다! 보통 독창적인 창작물이라고 하면 완전히 새로운 발상이나 유일무이한 경우라고 생각하곤 하는데요. 이제 사용할 수 있는 재료가 더 이상 원천적이지 않아서 레퍼런스를 ‘자기화’하는 단계를 잘 거치는 게 중요한 시대가 되었어요. 이런 상황에서는 레퍼런스 안에서 관계를 만들고, 의미화하고, 재배치하고, 재맥락화하는 에디팅 능력을 십분 발휘해야 한답니다. 창조적 인용에 대한 더 자세한 이야기를 아티클에서 한번 확인해보세요!

“말레비치 같은 예술가들은 전통을 무력화시키려 안달했죠. 반면 독일 예술가들은 ‘게르만 고딕’이라는 자신들의 고유한 역사와 연결하는 방법을 알았어요. 저는 후자에 가까워요. 저에게 1990년 이전까지의 모든 것은 퍼블릭 도메인이에요. 훔칠 수 있는 거죠.”

– 아드리안 게니Adrian Ghenie, 타데우스 로팍 런던 갤러리 «The Fear of NOW»전 인터뷰 영상 중

아드리안 게니, «The Fear of NOW» 전시 인터뷰 영상 © ropac.net

지난 9월 2일부터 10월 22일까지 페이스갤러리 서울에서 열린 아드리안 게니 개인전을 보았다. 그림 앞에서 뇌가 서서히 뜨거워지는 경험은 오랜만이었다. 관람을 마칠 때쯤, 막연하게 품었던 추정이 희열 섞인 확신으로 변했다. ‘이 작가는 대편집자다! 에디터로서 배울 점이 너무 많다!’ 집에 돌아와 작가를 조사하던 중 지난 11월 3일 타데우스 로팍 런던 갤러리에서 오픈한 «The Fear of NOW» 전시 영상을 보았다. 인터뷰 끝부분에 게니가 말했다.

“You can steal it.”

아드리안 게니는 전통적 회화 기법과 주요 예술가의 작품을 창작 모티브로 자주 활용해 온 작가다. 일례로 2016년 작 ‹Degenerate Art›는 1920년대 나치에 의해 ‘퇴폐 미술’로 낙인찍혔던 화가들에게 바치는 헌사로 빈센트 반 고흐Vincent Van Gogh의 1889년 ‹자화상›을 모티브로 한다. 서로 다른 질감의 조각이 충돌하며 모호한 형상과 정서를 만들어내는 그림이다.

아드리안 게니, ‹Degenerate Art›, 2016 © Sotheby’s /빈센트 반 고흐, ‹자화상›, 1899 © Musée d’Orsay

화폭을 채운 다양한 기법은 모두 선배 화가의 것이다. 파블로 피카소Pablo Picasso의 분절된 시점, 게르하르트 리히터Gerhard Richter의 긁기 텍스처, 윌렘 드 쿠닝Willem de Kooning의 즉흥적인 색채 표현, 프랜시스 베이컨Francis Bacon의 원시적 인물 표현, 라울 하우스만Raoul Hausmann의 포토 몽타주, 쿠르트 슈비터스Kurt Schwitters의 콜라주까지… 아드리안 게니의 레퍼런스 목록을 보고 있으면 하이퍼링크로 무한하게 연결된 위키피디아가 연상된다. 누구나 접근할 수 있는 방대한 네트워크 안에서 자기만의 연결 지점을 찾아내고 이어 붙여서 새로운 무언가를 만들어냈기 때문이다.

“훔치세요”라고 말하는 영상 속 게니의 표정은 의기양양하다. 타인의 창작물을 해석하고 응용해 자기화하는 요령을 터득한 고수이기에 할 수 있는 발언이다. 게니의 작업을 보면 자연스럽게 이런 질문이 든다.

“레퍼런스를 적극적으로 활용하면서 결국은 ‘자기 것’을 만들어내는 힘은 어디에서 나올까?”

나는 이 질문이 ‘편집으로 창작하기’의 핵심 중 하나라고 믿는다. 우리가 사용하는 재료는 더 이상 원천적이지 않다. 머릿속에 떠오른 기획이 새로운 것 같아도 조금만 검색해 보면 이미 비슷한 결과물이 나와 있다. 레퍼런스는 무한대다. ‘새로고침’만 하면 영원히 끝나지 않는 핀터레스트 속 세계처럼.

얼마 전, 독창성에 대해 생각할 거리를 던지는 흥미로운 논문 「영화의 콘텐츠 차용 현황과 독창성의 위기」를 읽었다. 2300여 편의 영화와 애니메이션을 분석해 3만 4000여 개의 스토리 모티브로 DB를 구축해 보니 각 영화가 얼마나 닮아있는지 지표화할 수 있었다는 내용이었다. 2012년에 나온 ‹광해, 왕이 된 남자›는 이반 라이트만 감독이 1993년에 만든 ‹데이브›와 75% 유사하고, 2011년에 나온 ‹최종병기 활›은 멜 깁슨이 감독한 2006년 작 ‹아포칼립토›와 79% 유사하다고 한다.

이 정도면 표절 아니냐고? 나는 다르게 생각한다. 어떤 예술 분야든 기존에 나온 창작물을 모티브 단위로 DB화하면 분명히 유사성을 지닌 작품들이 곳곳에서 튀어나올 것이다. 하늘 아래 새로운 것이 정.말.로. 없는 과잉생산 시대에는 독창성을 ‘처음부터 끝까지 새로운 것을 만들어내는 능력’이 아니라 ‘재배치를 통해 차이를 만들어내는 능력’으로 봐야 한다. 얼마 전에 있었던 표절 논란에 대해 류이치 사카모토Ryuichi Sakamoto가 정중하게 밝힌 입장처럼 말이다.

“모든 창작물은 기존의 예술에 영향을 받는다. 거기에 자신의 독창성을 5~10% 정도 가미한다면 훌륭하고 감사할 일이다.”

물론 표절이 흔한 시대인 것도 맞다. 레퍼런스를 똑같이 베끼면 표절이지만, 레퍼런스를 소화해서 자기화하면 창작이다. 표절과 창작을 가르는 기준이 모호하기 짝이 없는 ‘자기화 여부’라니 제자리를 뱅뱅 도는 기분이 들 수 있다. 하지만 그게 예술의 질서인 걸 어쩌나. 사람마다 다르게 느끼고 판단할 수 있다는 것이 우리가 예술을 사랑하는 이유 아닌가. 표절을 옹호할 생각은 추호도 없다. 요점은 이렇다. 우리는 인용과 편집으로 창작할 수 있는 시대를 살고 있다. 그렇다고 그 작업이 쉽다고 착각해선 안 된다. 손쉬운 흉내 내기의 유혹에 빠지지 않으려면, 다시 말해 5~10% 정도라도 독창성을 드러내려면 90~95%의 레퍼런스를 자기 관점으로 읽어낼 줄 알아야 한다. 여기에서 말하는 ‘읽기’는 그리 만만한 작업이 아니다.

자료(텍스트)를 독해하는 능력은 다음과 같이 단계별로 깊어진다고 한다. 1단계는 ‘확인과 기억’이다. 자료에 담긴 정보를 정확하게 해석하고, 그것이 무엇에 대한 것인지 알아볼 수 있고, 본인이 찾는 정보가 그 안에 있는지 확인할 수 있는 인지 수준이다. 2단계는 ‘이해와 적용’이다. 텍스트의 구조를 잘 파악해서 핵심을 요약하거나 키워드를 도출할 수 있는 상태다. 3단계는 ‘비평’이다. 텍스트가 취하는 입장에 찬성하는지 반대하는지 본인의 견해를 말하고 적절한 논거를 제시할 수 있는 단계다. 마지막 4단계는 ‘종합과 창조’다. 많은 자료와 정보를 종합하고, 중심 주제나 콘셉트로 서로를 연결시켜서 새로운 의미나 아이디어를 창조하는 단계다.

레퍼런스를 자기화하는 단계도 이와 비슷하지 않을까? ‘종합과 창조’ 수준에 도달하려면 레퍼런스 안에서 관계를 만들어 내고, 의미화하고, 재배치하고, 재맥락화해야 한다. 이때 필요한 능력은 뭘까? 독해력, 유추력, 정의 능력, 연상 및 변형 능력, 정보 조직력… 하나같이 에디터에게 필요한 자질이다. 흥미롭지 않은가.

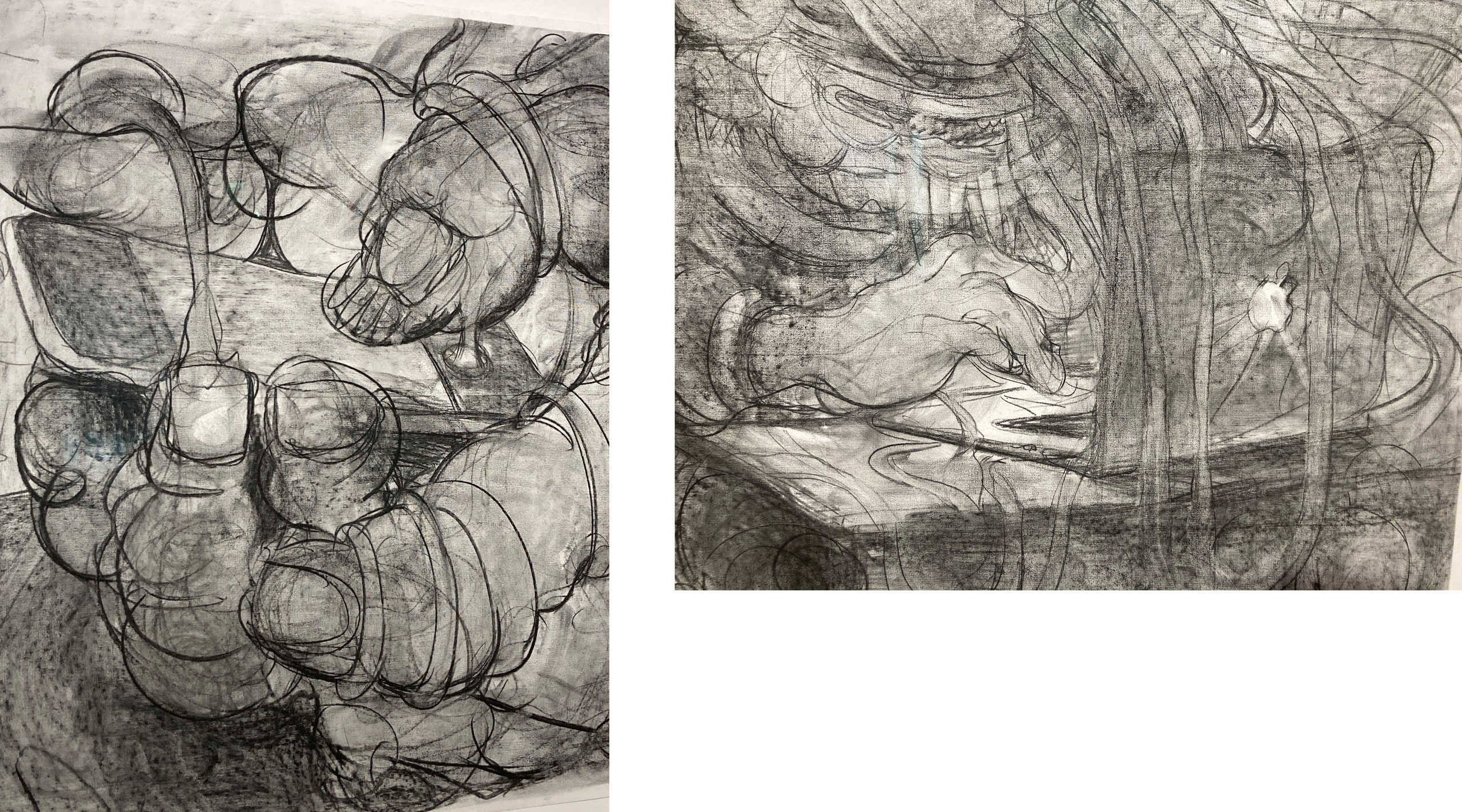

이번 글에서는 레퍼런스를 자기화하는 구체적 요령을 가르쳐 준 예술가들을 소개하려 한다. 앞서 소개한 아드리안 게니 이야기를 조금 더 이어가 보자. 페이스 갤러리 서울에서 열린 개인전에서 작가는 팬데믹 시기에 작업한 목탄 드로잉을 대거 선보였다. 그동안 유화를 주 매체로 사용하고 드로잉을 멀리하던 작가가 새로운 도전을 했다는 점도 신선했지만, 가장 감탄스러운 지점은 레퍼런스 이면을 들여다보고 동시대 현상에 연결할 수 있는 실타래(키워드)를 찾아낸 판단력이었다.

아드리안 게니, ‹Impossible Body 3›,‹Impossible Body 2›, 2022 © 최혜진

아드리안 게니, ‹Untitled› 일부, 2022 © 최혜진 / 아드리안 게니, ‹The Night Bird› 일부, 2022 © 최혜진

“르네상스부터 바로크까지 고전 예술작품들을 살펴보면 당시 특유의 제스처들을 확인할 수 있습니다. 그것은 환희와 기도하는 모습입니다. 저는 우리가 서서히 21세기 인류 특유의 몸짓과 습관을 만들어 왔다고 생각합니다. 아마 100년 뒤 지금의 모습들을 살펴본다고 가정하면 명확할 것이고, 그래서 이 특징들을 담고 싶었습니다.”

– 아드리안 게니, 페이스갤러리와 진행한 인터뷰 영상 중

이미 존재하는 고전 예술 작품에서 제스처에 주목하겠다고 결정했고, 이 결정이 ‘회화는 당대의 몸짓을 기록하는 장’이라는 사유로 이어졌다. 몸을 잔뜩 웅크리고 스마트폰 디스플레이와 노트북, TV 화면 등으로 빨려 들어갈 것 같은 인물을 그려야 하는 이유가 풍성해지고 설득력이 생겼다. 이렇게 표면적 스타일 배후에 있는 구조나 패턴을 추론할 줄 안다면 레퍼런스를 자기화하는 일이 가능할 것이다.

‘스타일 이면의 구조 혹은 패턴 읽기’에 이어서 아드리안 게니에게 배울 수 있는 두 번째 요령은 ‘다수의 레퍼런스 조합하기’다. 앞서 언급한 것처럼 아드리안 게니의 레퍼런스 목록은 아주 길다. 레퍼런스가 하나일 때는 표절이 되기 쉽지만, 여러 레퍼런스를 관통하는 하나의 키워드나 아이디어를 찾으면 고유한 탐색이 된다. 이에 대해선 만화가 개리 팬터Gary Panter가 아래와 같이 간단명료하게 피력한 바 있다.

“영향을 받은 사람이 딱 한 사람뿐이라면 세상은 당신을 ‘제2의 누구누구’라고 칭할 것이다. 하지만 수백 명을 베낀다면 세상은 당신을 오리지널로 떠받들 것이다!”

– 개리 팬터, 『훔쳐라, 아티스트처럼』(오스틴 클레온 지음, 중앙북스)에서 재인용

IMAGE DESCRIPTION IMAGE DESCRIPTION IMAGE DESCRIPTION IMAGE DESCRIPTION IMAGE DESCRIPTION

르네상스 종교화부터 도널드 트럼프 사진까지 수많은 이미지 레퍼런스를 쌓아두고 오리고 조합하면서 화폭을 구상하는 아드레안 게니. 해당 이미지는 타데우스 로팍 갤러리 홈페이지에 있는 다큐멘터리 영상을 캡처한 것으로, 17분 분량의 전체 영상은 아래서 확인할 수 있다.

단, 레퍼런스가 많이 필요하다는 핑계로 생각하기를 지연시켜선 안 된다. 인터넷 세상에서 시간을 보내며 자료의 양을 늘린다고 아이디어가 만들어지는 건 아니니까. 생각보다 레퍼런스를 찾으면서 ‘내가 뭔가 하고 있다’는 기분에 속는 사람이 많다. 정보를 자기화하려면 외부 자극을 차단하고 홀로 소화하는(생각하는) 시간을 가져야 한다. 레퍼런스를 모으긴 했지만 어떻게 조리할지 모르겠다면 세상에 나와 있는 다양한 브레인스토밍 툴을 이용해 보는 것도 좋다. 좋은 질문이 레퍼런스를 꼼꼼하게 뜯어보게 만들고, 변형가능성을 발견하게 돕기 때문이다. 이번 글에서는 ‘스캠퍼SCAMPER’ 질문 목록을 소개한다.

S(substitute) : 대치하기

Q. 무엇을 대신 사용할 수 있을까?

Q. A 레퍼런스에 등장하는 여러 요소―재료, 장소, 인물, 조형, 서사, 상황 등―가 대치되면 어떤 일이 벌어질까?

Q. 다른 시대가 배경이라면?

C(combine) : 결합하기

Q. 무엇과 결합할 수 있을까?

Q. 따로 떨어져 있는 두 재료의 부분을 조합하면 무슨 일이 벌어질까?

Q. A, B, C, D 레퍼런스의 공통점을 결합하면 어떻게 될까? 차이점을 결합하면 어떻게 될까?

A(adapt) : 적용하기

Q. A 레퍼런스가 말하고자 하는 바가 뭐지? 그와 비슷한 작업으로는 뭐가 있을까?

Q. A 레퍼런스가 빛나는 이유는 뭐지? 그와 같은 역할을 하는 것이 B 레퍼런스에는 없나?

Q. A 레퍼런스에서 기능하는 a라는 요소를 만약 내 주변에서 찾는다면?

M(modify, magnify, minify) : 수정하기

Q. 주어진 상황, 물건, 특징, 내용을 바꿀 수 있을까?

Q. 단순하게 만든다면? 복잡하게 만든다면?

Q. 크기를 키우거나 줄인다면?

P(put to other uses) : 다르게 활용하기

Q. 다른 용도로 사용할 수 있을까?

Q. A 레퍼런스의 목적이 A에서 B로 바뀐다면 어떤 변화가 일어날까?

Q. 원래 목적대로 쓰지 않고 완전 새로운 목적을 부여한다면 어떨까?

E(eliminate) : 삭제하기

Q. 무엇을 삭제할 수 있을까?

Q. A 레퍼런스에 등장하는 여러 요소―재료, 장소, 인물, 조형, 서사, 상황 등―에서 만약 하나가 사라진다면 어떻게 될까?

R(rearrange) : 재배열하기

Q. 어떻게 재정리할 수 있을까?

Q. A 레퍼런스의 순서를 바꾼다면 어떻게 될까?

Q. A 레퍼런스의 구성과 체계 중 70%는 그대로 두고, 30%만 바꾼다면 무엇을 어떻게 바꿀까?

Q. A 레퍼런스의 구성과 체계를 아예 D 레퍼런스로 가져가면 어떨까?

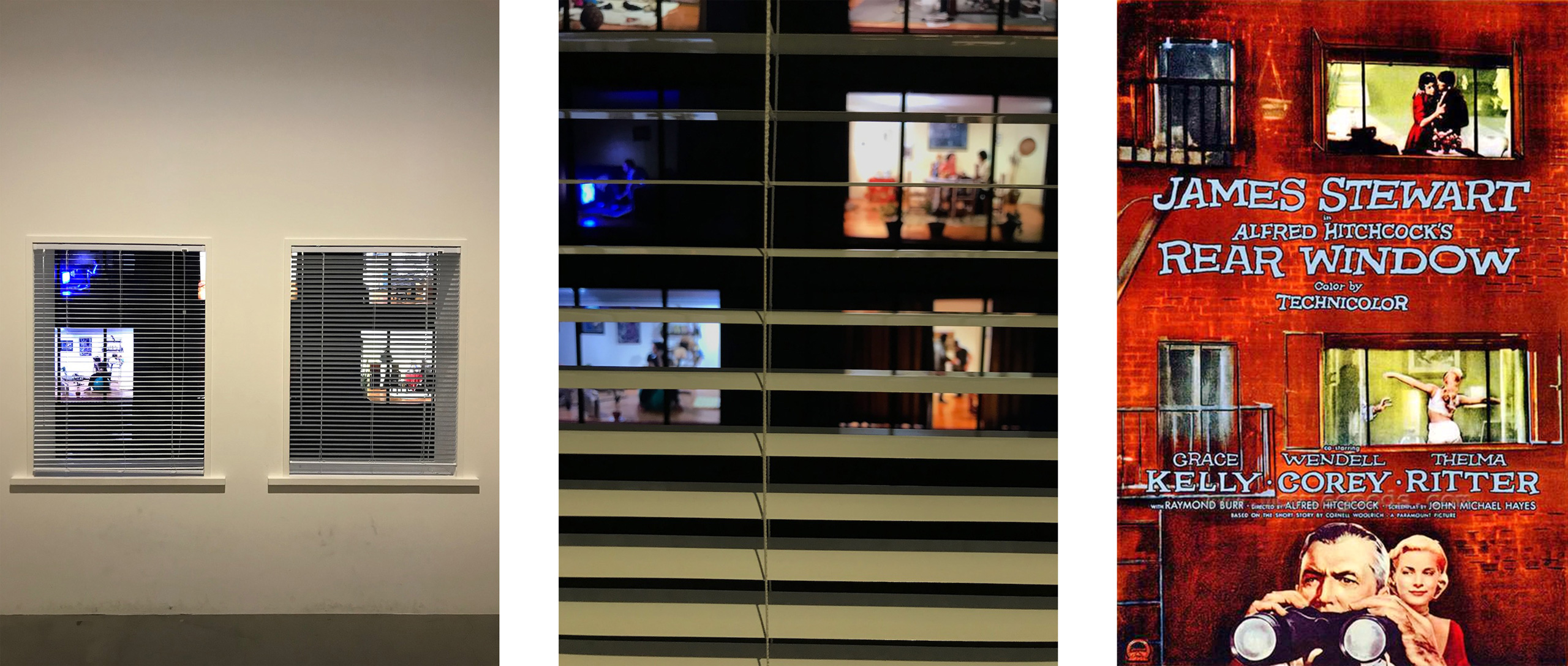

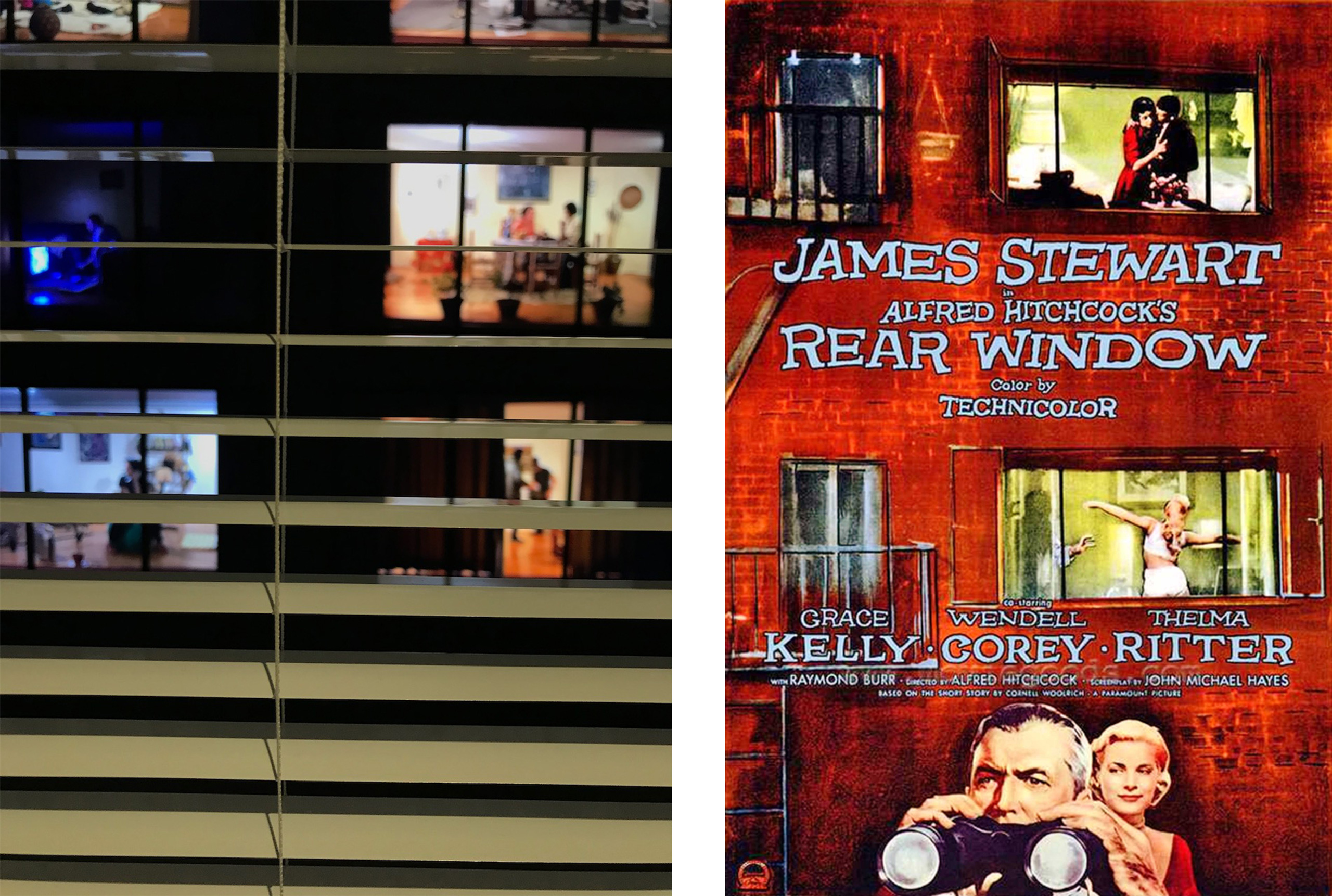

위 질문 목록은 미술관에서도 유용하다. 특히 작가가 자신에게 영감을 준 레퍼런스를 공개한 경우 어떤 생각의 흐름을 거쳐 최종 결과물을 만들어냈는지 역산하는 재미를 느껴볼 수 있기 때문이다. 아르헨티나 출신의 아티스트 레안드로 에를리치Leandro Erlich와 미국의 영화감독 앨프리드 히치콕Alfred Hitchcock의 사례를 보자.

레안드로 에를리치, ‹The View›, 1997 © 최혜진, 레안드로 에를리치, ‹The View› 일부, 1997 © 최혜진, 앨프리드 히치콕의 영화 ‹이창› 포스터

레안드로 에를리치, ‹The View›, 1997 © 최혜진

‹The View› 일부, 1997 © 최혜진, 앨프리드 히치콕의 영화 ‹이창› 포스터, 레안드로 에를리치

레안드로 에를리치는 엄청난 영화광 아버지 덕분에 1000개 이상의 영화 VHS 테이프가 쌓인 집에서 자랐다. 그의 여러 작품에서 영화의 흔적이 짙게 묻어나는 이유다. 2020년 서울시립 북서울미술관에서 열린 전시 «그림자를 드리우고»에서 만난 ‹The View›는 앨프리드 히치콕의 영화 ‹이창›에서 영감을 받은 설치 작품이다. 이렇게 작가가 레퍼런스를 정확히 밝히면 나는 아티스트 머릿속에서 한 번쯤 거쳐 갔을 질문 목록을 상상해 본다.

S(substitute) : 대치하기

Q. 영화에서 세트로 등장한 아파트를 무엇으로 바꾸지?

C(combine) : 결합하기

Q. 전시장 벽을 무엇과 결합하지?

A(adapt) : 적용하기

Q.‹이창›에서 주인공 제프리가 훔쳐보기에 빠져든 이유가 무엇이지? 그 기분을 관람객이 느끼려면 어떤 장치가 필요하지?

M(modify, magnify, minify) : 수정하기

Q. 창문의 크기를 키우거나 줄이면 어떨까?

Q. 블라인드 너머에 이웃집 창문이 아니라 모니터를 놓으면 어떨까?

P(put to other uses) : 다르게 활용하기

Q. ‹이창›에서 주인공 제프리가 훔쳐보는 이웃의 삶은 의뭉스럽고 유머러스했는데, 꼭 그래야 할까?

E(eliminate) : 삭제하기

Q. 도시의 밤 풍경에서 창문은 이웃의 일상을 보여주는 네모난 빛 상자다. 그 이야기를 하기 위해 꼭 집이 필요할까?

R(rearrange) : 재배열하기

Q. ‹이창›에서 꼭 가져와야 하는 것과 버려도 되는 것은 뭐지?

이번 글에서는 레퍼런스를 적극적으로 활용하면서 결국은 자기 것을 만드는 요령에 대해 살펴보았다. 아드리안 게니의 말처럼 우리가 훔칠 수 있는 재료는 아주 많다. 그렇다고 쉬우리라 착각하진 말자. 배치의 새로움을 만들어내는 일은 재료의 새로움을 만들어내는 일만큼이나 고되고 어렵다. 레퍼런스 덕분에 작업이 술술 풀린다면 당신의 훔치기가 진짜 훔치기가 되었다는 뜻일지도 모른다. 한바닥 쌓아놓은 레퍼런스 늪에서 끙끙거리고 있다면 오히려 좋은 신호다. 고통 끝에 창조가 있으리라.

Writer

최혜진(@writer.choihyejin)은 19년 차 잡지 에디터다. «디렉토리»«1.5°C»«볼드저널» 편집장으로 일했고, 에디터십을 기반으로 기업의 브랜드 미디어 전략을 제시하는 일을 한다. 『우리 각자의 미술관』 『북유럽 그림이 건네는 말』 등 일곱 권의 예술서를 썼다. 동료애 기반의 에디터 커뮤니티 Society of Editors(@society.editors)를 이끌고 있다.